(1)例題

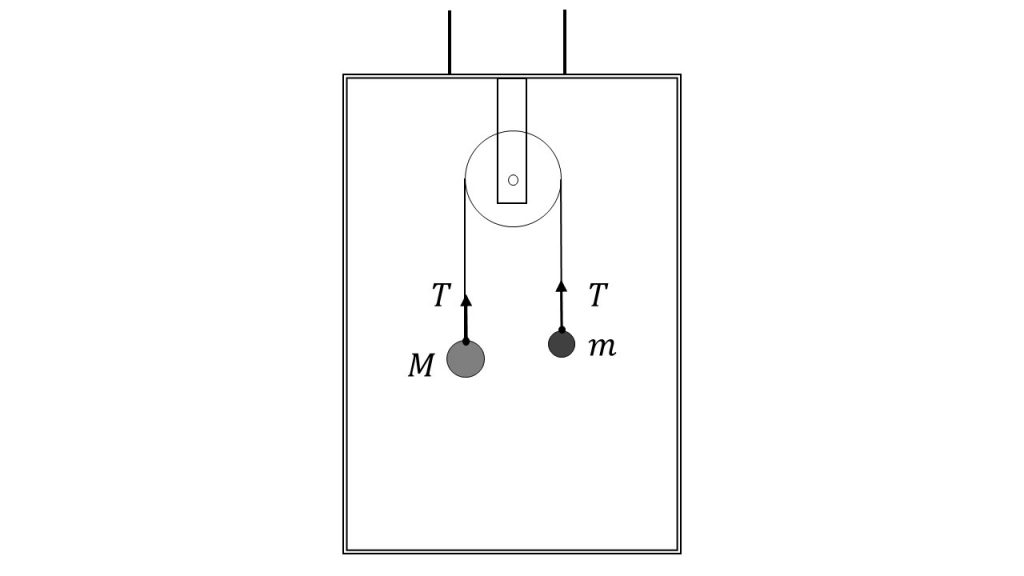

図aのように、エレベーターの天井に固定された、なめらかに回る軽い滑車に軽い糸をかけ、糸の両端に質量Mと質量m(M>m)の物体を取り付けた。重力加速度の大きさをgとする。

図a

①エレベーターが静止しているとき、糸がたるまないように二つの物体を支えた状態から静かに放すと、物体は鉛直方向に動き始めた。このとき、糸の張力の大きさTを表せ。

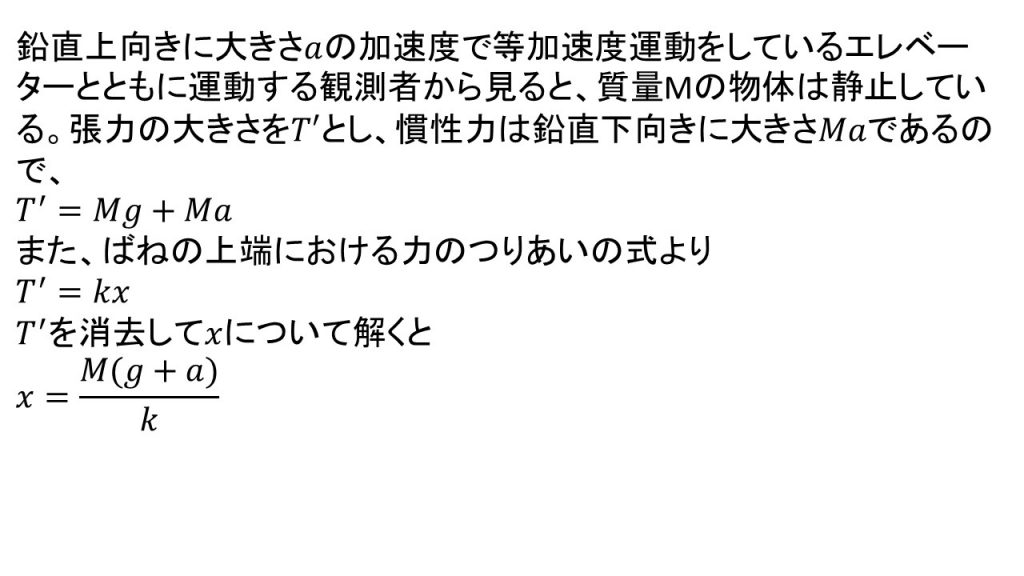

②図bのように、質量mの物体の代わりに床に固定したばね定数kの軽いばねを取り付けた。鉛直上向きに大きさaの加速度で等加速度運動しているエレベーターの中で、質量Mの物体がエレベーターに対して静止していた。このとき、ばねの自然の長さからの伸びxを表せ。

図b

(2017年センター試験本試物理第4問B)

(2)答案

①

②

(3)解法のポイント

加速しているものの上や中での運動を考えるときは、観測者も一緒に加速させます。

そうすることにより、慣性力を導入して考えることができ、つりあいの式を立てることができるようになります。

(4)必要な知識

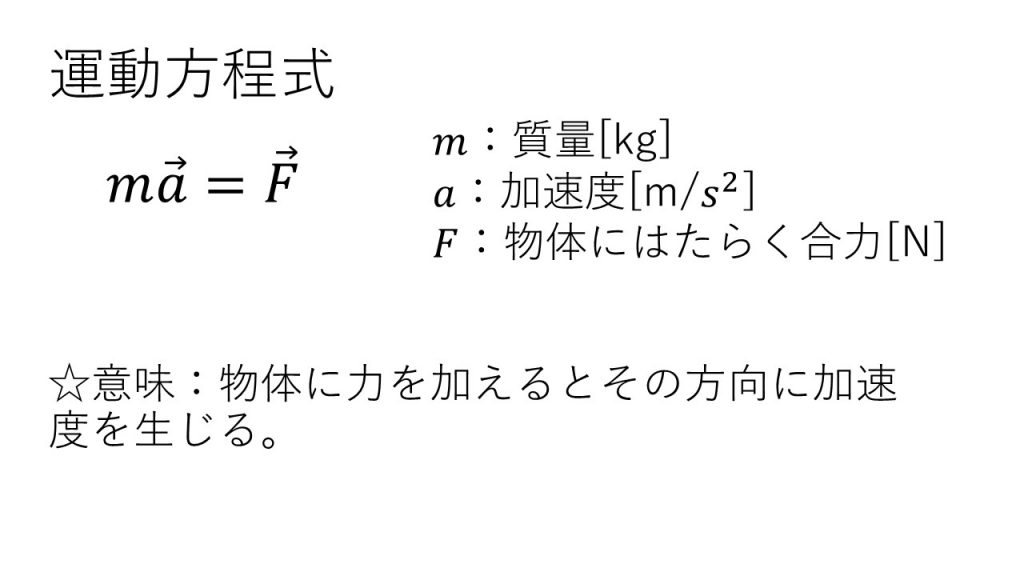

①運動方程式

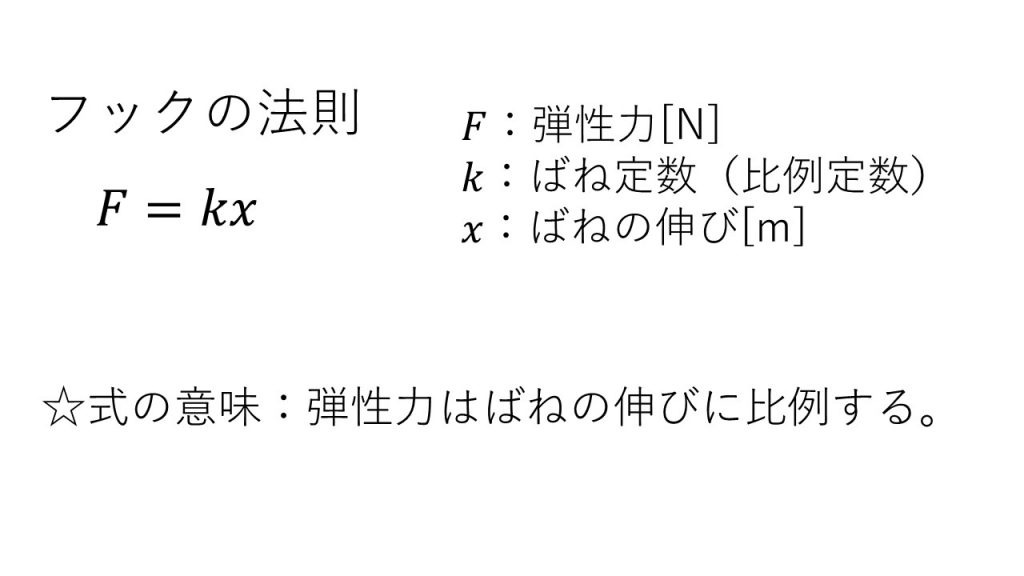

②フックの法則

③2種類(3種類)の力

ⅰ)遠隔力(場の力):その場にいるだけで受ける力

→例:重力、電磁気力

ⅱ)接触力:他の物体と接触しているところで受ける力

→例:垂直抗力、摩擦力、弾性力など

※接触力には必ず作用反作用の法則が成り立つ

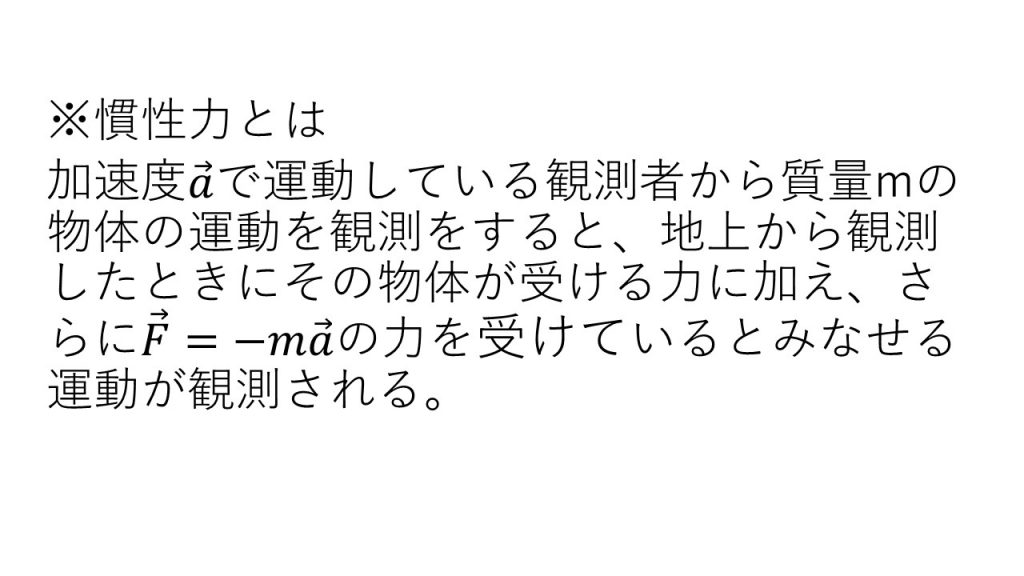

ⅲ)慣性力:観測者が加速度直線をしているときに、あると感じる見かけの力(見かけの力なので、実際には存在しないが、あるように感じている)

(5)理解すべきこと

①運動方程式は「力を加えるとその方向に加速度が生じる」という意味であることを理解しましょう→運動方程式の意味(力を加えるとその方向に加速度が生じる、放物運動・円運動・単振動を運動方程式で考える)

☆動画はこちら↓

②定滑車の考え方を理解しましょう→定滑車と動滑車の考え方(束縛条件、動滑車を使って物体を持ち上げる場合についても解説しています)

☆動画はこちら↓

(6)参考

☆力の法則の勉強法はこちら→力の法則

☆力学の勉強法はこちら→力学の勉強法