解説動画はこちら↓

☆チャンネル登録よろしくお願いします→ソフィロイドのレクチャールーム

参考文献

『ニコマコス倫理学』(上)(下)(アリストテレス著, 渡辺邦夫・立花幸司訳, 光文社古典新訳文庫)

.jpg)

Amazonリンク→https://amzn.to/4lf3j4m

動画の内容まとめ

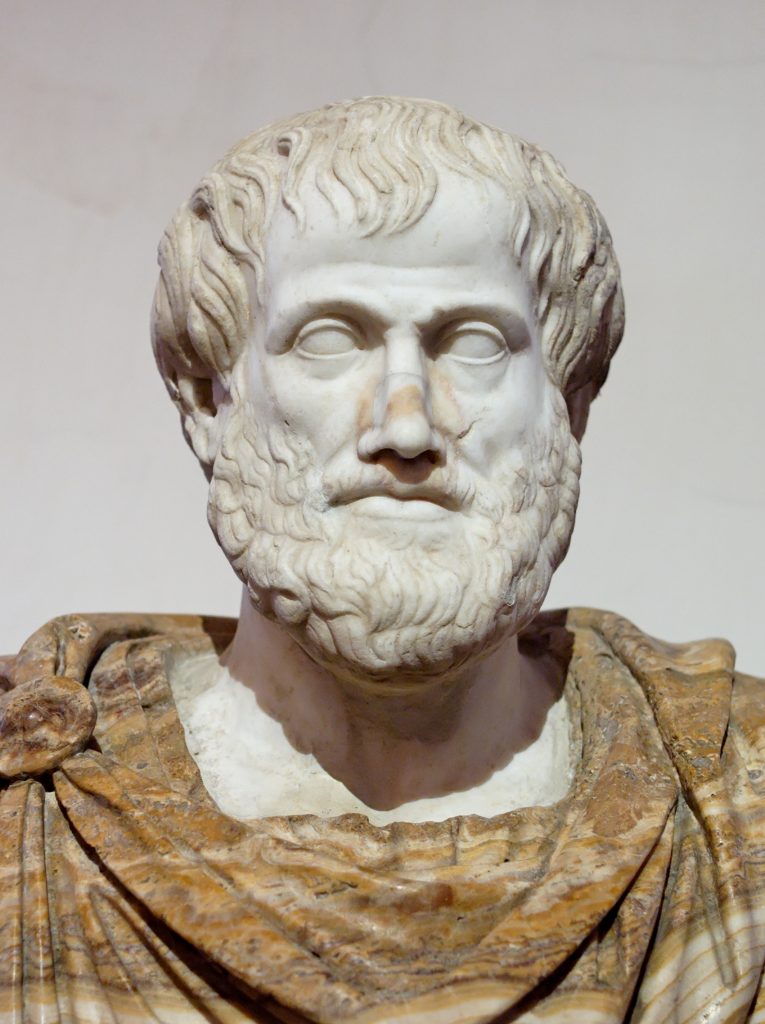

アリストテレスについて

アリストテレス(前384~前322)

- ギリシャのスタゲイロスに生まれる。

- 西洋哲学に最も影響を与えた哲学者の一人。

- 多くの学問に精通し、それらを体系化したので「万学の祖」と呼ばれる。

- リュケイオンという学校をアテナイに設立し、多くの弟子を育てた。

- アレクサンドロス大王の家庭教師でもあった。

テーマ:幸福な人生に必要なものは徳と友人である。

人生の究極の目的は幸福です。

なぜなら、幸福は他の目的にはなるけど、他を目的とはしないからです。

例えば、「幸福のためにお金を求める」は成り立つけど、「お金のために幸福を求める」は成り立ちません。他にも名誉、知識、快楽などでも同じことが言えます。

そのため、幸福が究極の目的なのです。

では、まずはそもそも幸福とは何かを確認しましょう。

(1)幸福(エウダイモニア)とは何か?

エウダイモニア(ギリシア語)は英語のhapinessとは少し異なります。

hapinessはどちらかと言うと「幸福感」に近く、その時その時の幸せな気持ちのことです。

しかし、エウダイモニアは一瞬の幸福感ではなく、「人生が全体を通して実質的に幸福であること」という意味の言葉です。

つまり、古代ギリシアの人たちは、その人生が生涯を通して幸せであったかを重視していたのです。

例えば、自分が応援しているサッカーチームが勝ったときは、幸福感を得ることができます。しかし、死ぬ間際、人生を振り返ったときに、そのサッカーチームが勝ったから自分の人生は幸福だったとは思いません。

このように、一瞬の幸福感では人生の幸福は得られません。

では、どうすれば幸福な人生になるのでしょうか?

それは「善い選択をし続けること」です。

人生において人は常に選択を迫られています。その選択で善い行為を選び続けることができれば、その人は「善い生き方」をしていることになります。

そして、そのような「善い生き方」を続けた人は、「生涯を通して幸福な人生を歩んだ」と言うことができます。

では、「善い選択」をするためには何が必要なのでしょうか?

それは、徳(アレテー)を身につけることです。

(2)徳(アレテー)とは何か?

例えば、知恵、勇気、節制、正義、あるいは、思慮深さや正直さなどが徳(アレテー)です。(特に、知恵、勇気、節制、正義の4つの基本的な徳のことを「四元徳」と言います。)

- 勇気についてはこちらで解説しています→四元徳①勇気:勇気ある人は美しい行為のために恐怖に耐えることができ、美しい行為をしているから自信を持つことができる。

- 節制についてはこちらで解説しています→四元徳②節制:節制と放埓(ほうらつ)とは何か?

これらを身につけることで、状況に応じた善い選択をすることができるようになります。

では、どのように徳を身につければいいのでしょうか?

徳は「こうしなさい」と言われて誰かに教えてもらうようなものではありません。実際に、社会の中で自分で実践しながら身につけていかなきゃいけません。

そもそも徳というものは、時や状況に応じて善い行為を選択できる傾向(性向)みたいなものです。

ある程度徳を備えている人は様々な場面で善い行為を選択しやすく、徳をあまり備えていない人は様々な場面で善くない行為を選択しやすい、といった具合です。

こういった傾向は一度の学びで身に付くものではなく、長い実践の中で徐々に形成されていくものです。

「善い行為」と「善くない行為」の判断のポイントは「中庸(メソテース)」です。

「中庸」はギリシア語で「メソテース」と言いますが、「超過も不足もしていないちょうどよい程度」という意味です。

超過も不足もしていないちょうどよい程度の行為が「善い行為」です。それに対して、超過あるいは不足は善くないということになります。

勇気という徳で考えてみましょう。

勇気というのは恐怖に対する中庸の態度、つまり、恐怖に対する「ちょうどよい」向き合い方なのです。

この勇気という徳を持っているひとは、恐怖と向き合う場面で善い行為を選択することができます。

例えば、新しいことに勇気を出して挑戦することで、人から評価されたり仕事が上手くいったりします。

それに対して、失敗を恐れるあまり何も挑戦しないような人は、人から評価されにくく、仕事も上手くいかないことが多いです。このような人は「臆病」で、恐怖が超過しています。

さらに、準備や計画なしで何にでも手を出してしまう人は、それはそれで失敗してしまいます。このような人は「向こう見ず」で、恐怖が不足しています。

このように、恐怖は超過しても不足しても善くない行為をしてしまいます。

また、勇気は「恐怖に対するちょうどよい向き合い方」と言いましたが、どのぐらいが「ちょうどよい」向き合い方なのかは状況によって変わります。

例えば、仕事で新しいことに挑戦するときの勇気と、災害時に人を助けるときの勇気は別物です。

- 勇気や臆病についてはこちらで詳しく解説しています→四元徳①勇気:勇気ある人は美しい行為のために恐怖に耐えることができ、美しい行為をしているから自信を持つことができる。

このように、徳というものは完全に一般化するのが難しく、個別的に判断していくしかありません。

そのため、徳を身につけていくためには、やはり実践の中で自分で学んでいくしかありません。

徳を身につける上で大切なのは、「中庸になるように実践してみようとすること」です。

最初は失敗ばかりするかもしれませんが、時には成功することもあります。このように試行錯誤を繰り返して、「この時にはこうするのが中庸なんだ」「この人にはこうするのが中庸なんだ」といった経験をどんどん積んでいけば、いずれ習慣化して、徳となっていきます。

中庸になることが習慣化して、自然と善い選択ができるようになるには、どうしても時間がかかってしまいます。それこそ生涯に渡ってやらないといけないことです。

しかし、このように少しずつ「善い生き方」に向かっていく人生は、幸福に近づいていく人生なので、人はそのように生きていくべきなのではないでしょうか?

では、自分の行為が中庸化どうかを判断するにはどうすればいいでしょうか?

そこで重要になるのが、友人です。

③幸福な人生には友人が必要である。

自分で自分の行為が適切なものなのかを判断するのは難しいです。

そこで、友人を見てみましょう。

なぜなら、友人に自分の行為の結果が表れるからです。

行為と言うのは、対人関係の中で行われることが多いです。そのため、その行為の結果は、行為をされた相手を見れば分かることがあります。

つまり、善い行為をすれば善い結果が相手に表れ、悪い行為をすれば悪い結果が相手に表れるということです。

例えば、今、私はみなさんに対してレクチャーをしていますが、このレクチャーが善いものだったか悪いものだったかは、あなたがこのレクチャーを受けた結果、どう変わったかを見れば分かるということです。

このように、身近で接する機会の多い友人を見ることで、自分が普段善い行為をできているかが分かります。

あるいは、友人の行為から学ぶこともできます。

尊敬できる友人の行為を客観的に見ることで、学べることは多いです。

さらに、友人から自分の行為を見てもらえることも重要です。お互いにチェックしたり切磋琢磨したりして、より中庸に近づくことができるようになります。

このように、幸福な人生を目指す上では、友人はとても大切なのです。

「人間はポリス的動物である」とアリストテレスが言ったように、人は社会の中でしか生きていけません。

※「ポリス」とは、古代ギリシアにおける都市国家のこと。”politics(政治)”の語源。

そのため、社会の中で人と関わりながら、善い選択と善い行為ができるようにならないと、幸福にはなれません。

この現実世界においては、孤独なまま幸福になることはできないのです。

【アリストテレスの解説一覧】

☆『ニコマコス倫理学』からアリストテレスの思想を学ぼう!【幸福(エウダイモニア)】【徳(アレテー)】

☆観想(テオリア)的生活こそが最も幸福な人生の過ごし方である。【ニコマコス倫理学】

☆四元徳①勇気:勇気ある人は美しい行為のために恐怖に耐えることができ、美しい行為をしているから自信を持つことができる。【ニコマコス倫理学】