(1)例題

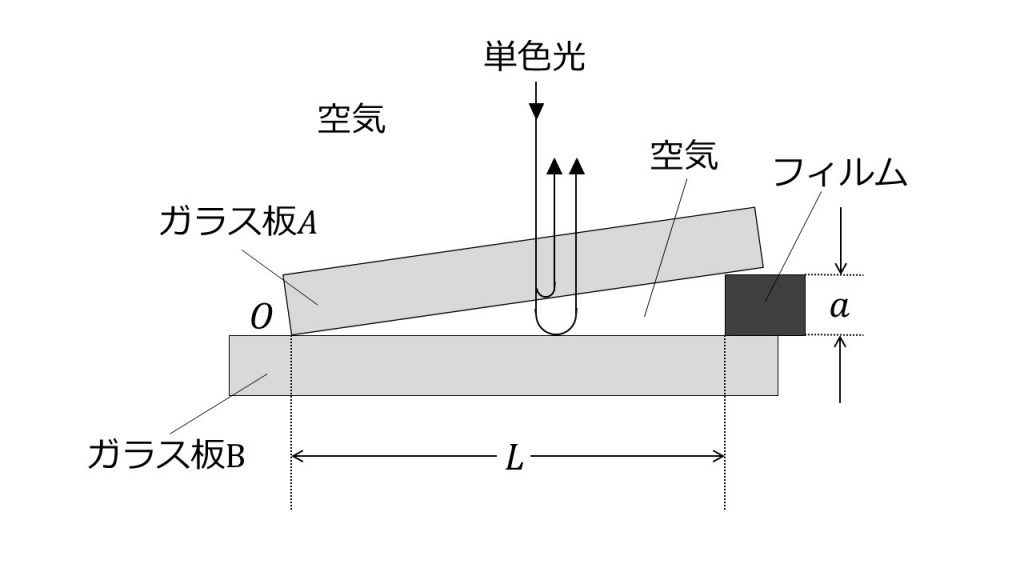

図のように、空気中で平面ガラス板Aの一端を平面ガラス板Bの上に置き、Oで接触させた。Oから距離Lの位置に厚さaの薄いフィルムをはさんで、ガラス板の間にくさび形のすきまを作り、ガラス板の真上から波長λの単色光を入射させた。ただし、空気に対するガラスの屈折率は1.5である。

①ガラス板の真上から観察したとき、明線と暗線が並ぶ縞模様が見えた。隣り合う明線の間隔dを表せ。

②ガラス板の真下から透過光を観測した。真上から見たとき明線のあった位置には、明線と暗線のどちらが見えるか。

③空気に対する屈折率n(1<n<1.5)の液体ですきまを満たしたところ、真下から見た隣り合う明線の間隔d’をdとnを用いて表せ。

(2017年センター試験本試物理第3問A)

(2)例題の答案

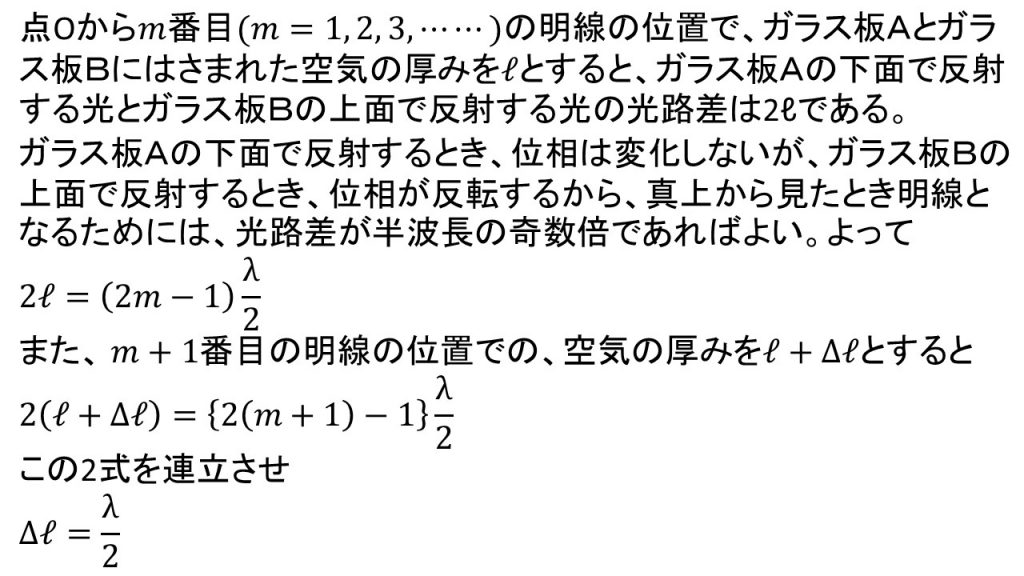

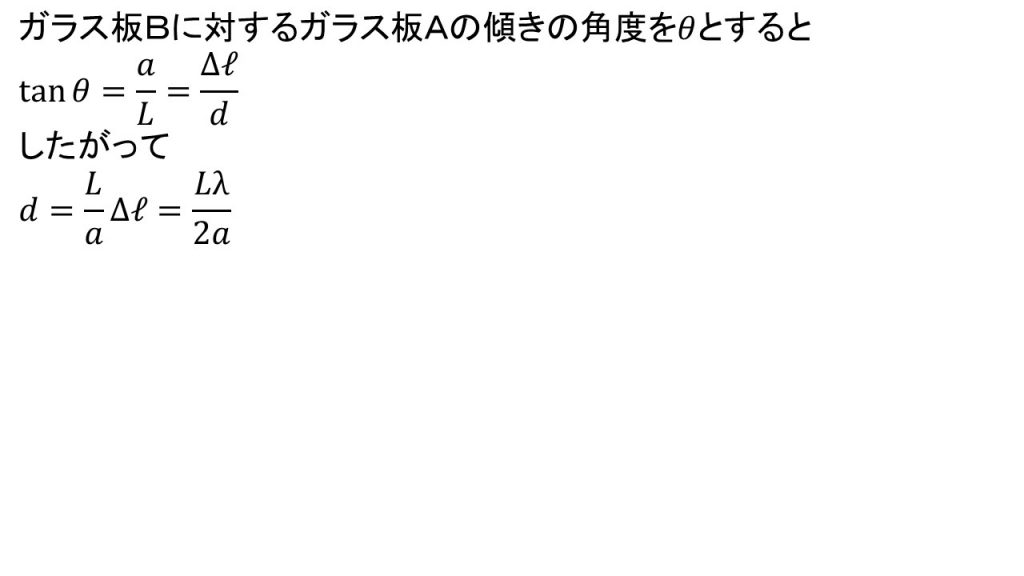

①

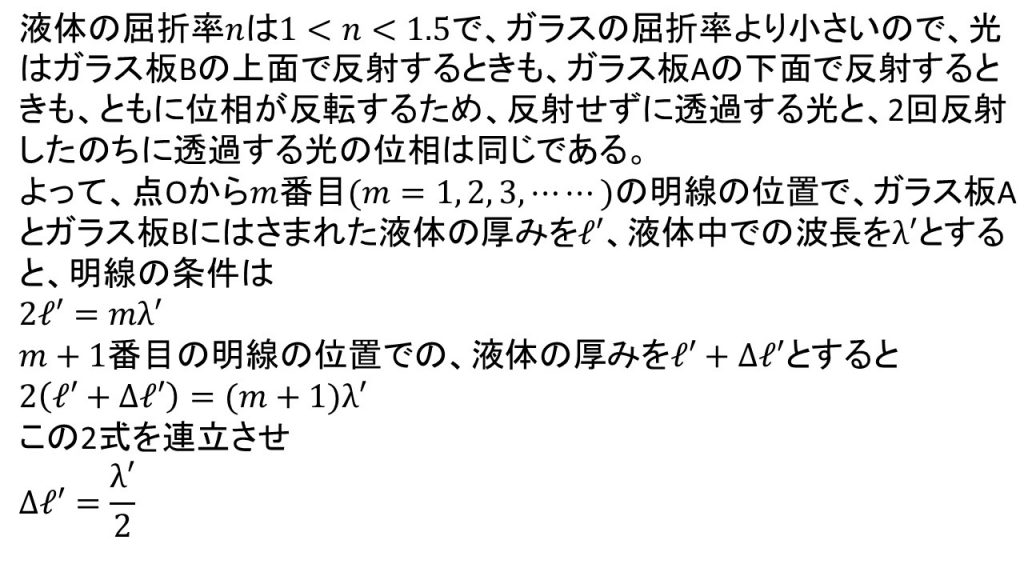

②反射せずに透過する光は位相が変化しないが、2回反射したのち透過する光はガラス板Bの上面で反射するときも、ガラス板Aの下面で反射するときも、ともに位相が反転する。しかし、反射せずに透過する光と2回反射したのち透過する光の光路差は①より半波長の奇数倍なので、反射せずに透過する光と2回反射したのち透過する光の位相にはπのずれがある。

したがって、暗線

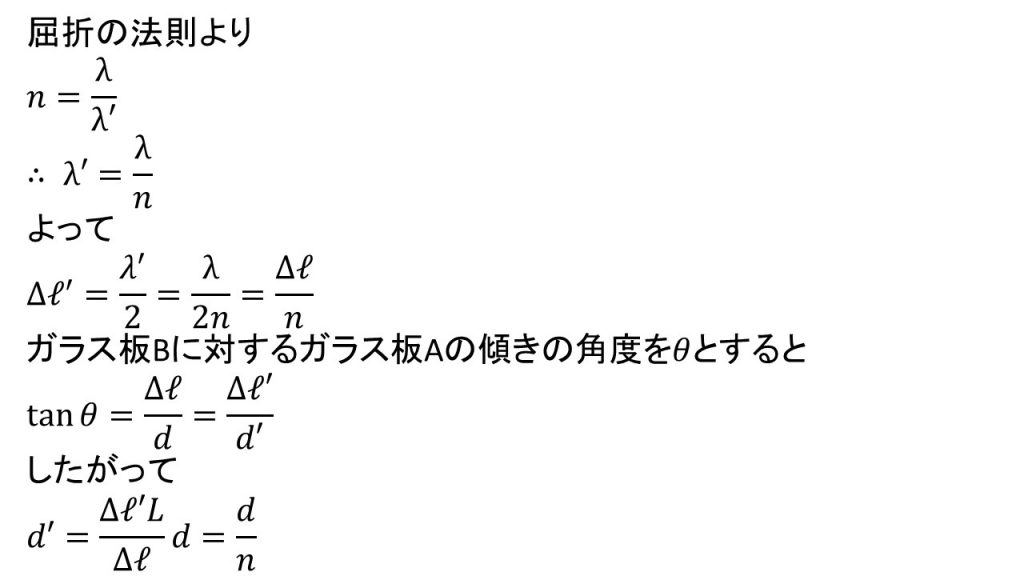

③

(3)解法のポイント

屈折率の小さい媒質を進んできた光が、屈折率の大きい媒質との境界面で反射するとき、位相が反転(πだけ変化)します。

(4)必要な知識

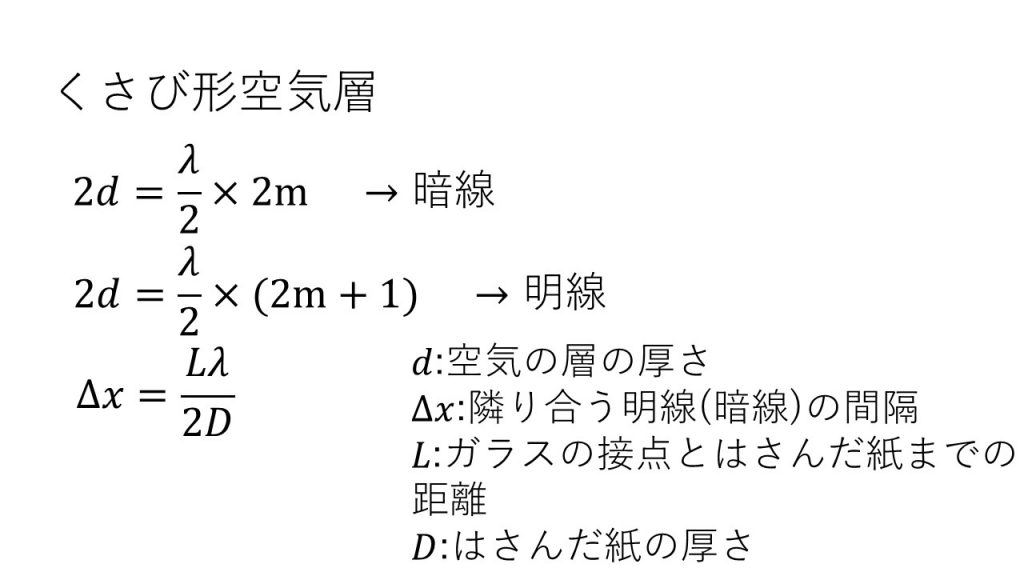

①くさび形空気層における光の干渉

※覚える必要はないが、式の形は知っておこう。

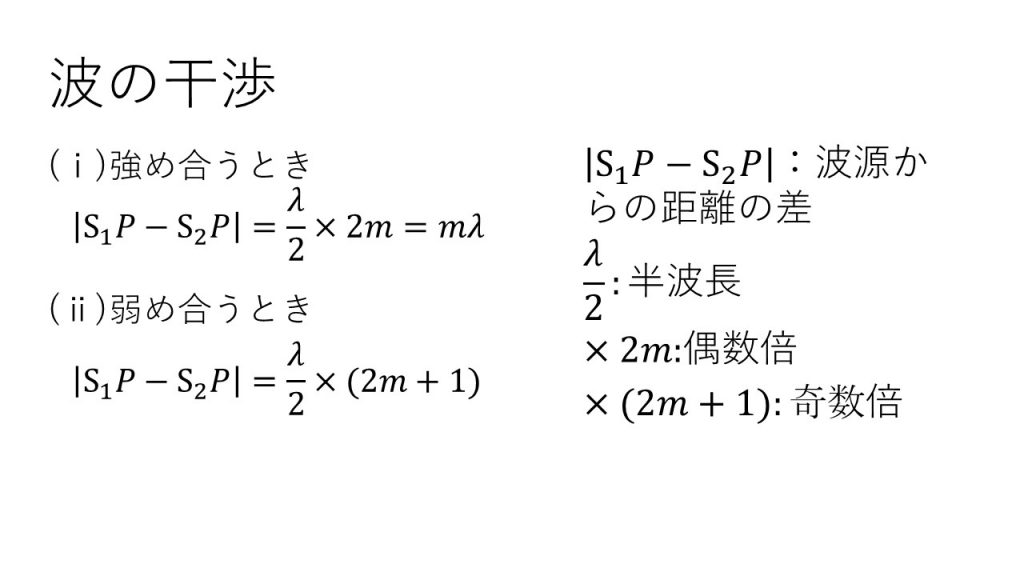

②波の干渉

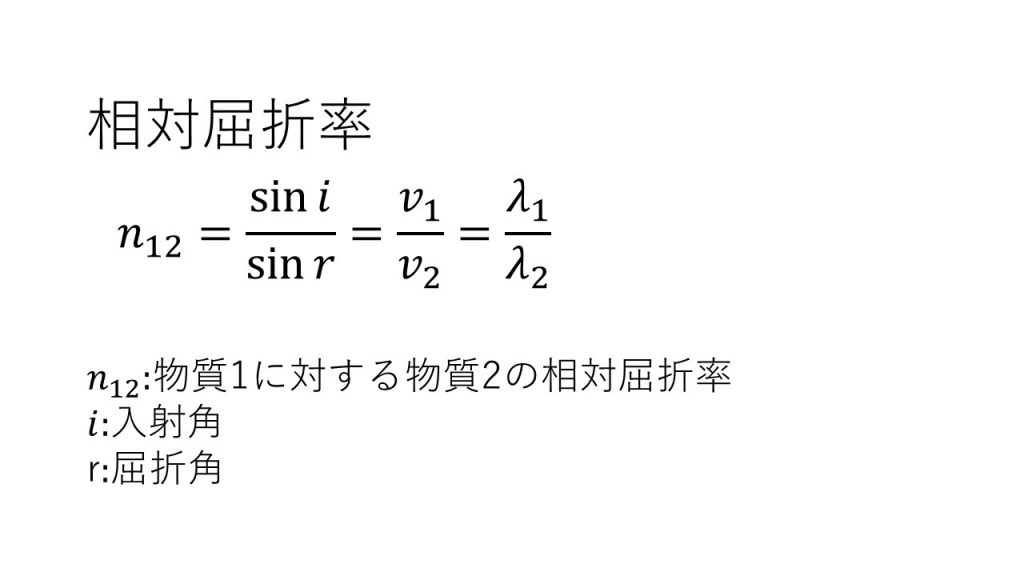

③相対屈折率